明治18年岐阜県加茂郡東白川村に出生。早くから教育を志し、成年者に伍して岩村の岐阜県師範学校教習所を受験し合格。業を了えるや15歳で郷里の小学校の教壇に立つ。大正4年本学園創立後は40有余年にわたり私学の経営と女子教育に専念した。また、この間、女性として戦後最初の衆議院議員に当選。憲法審議委員会委員として、多年の主張であった女性の解放と地位の向上に努力した。 昭和34年 74歳歿。

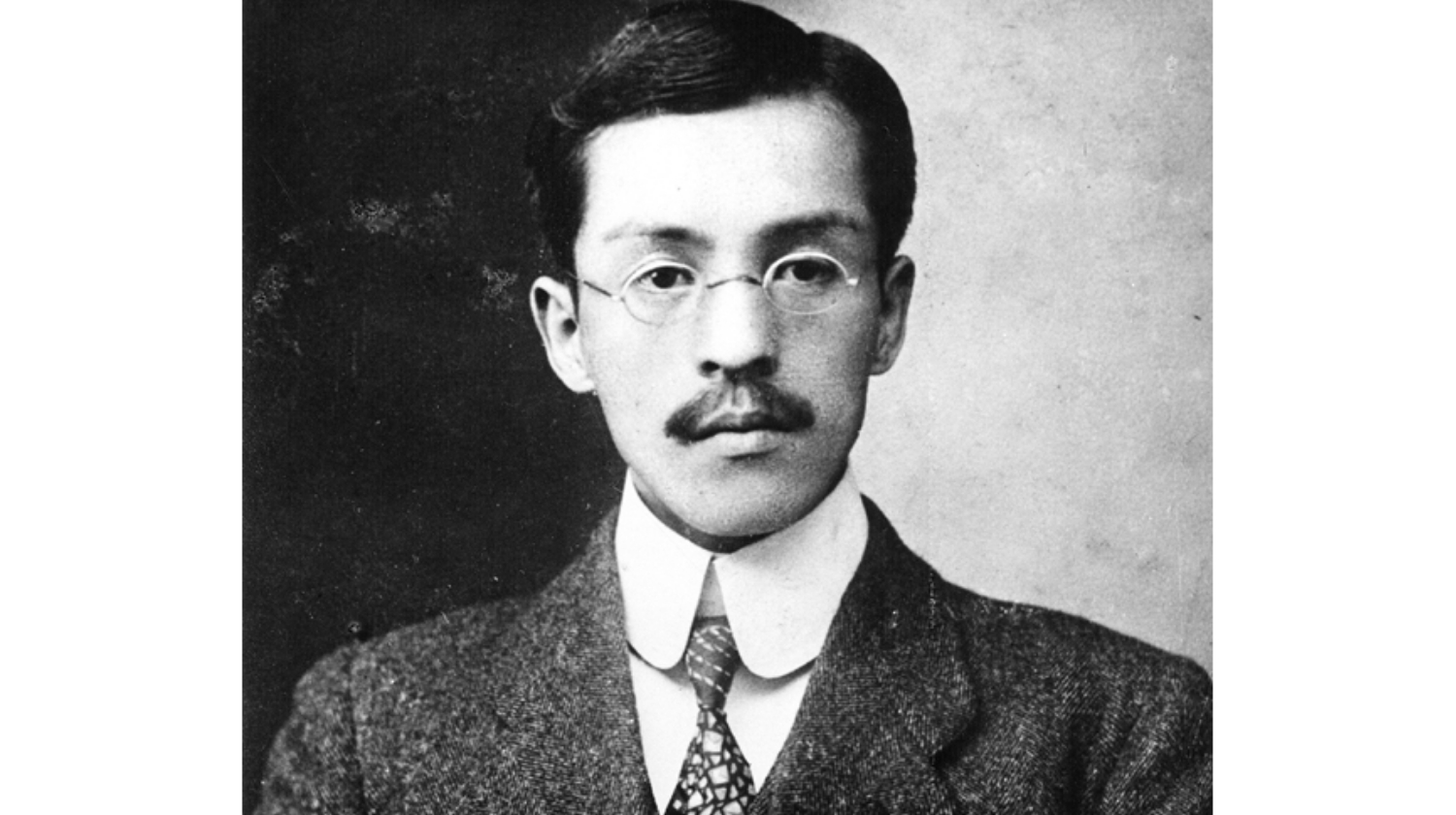

明治19年岐阜県恵那郡加子母村に出生。大正2年早稲田大学を卒業。同大学在学中に越原春子と結婚し、越原家第16代を継いだ。卒業後は妻春子とともに2年近く中京裁縫女学校に勤務。その後大正4年越原学園を春子と共同で創立する。学園では女子の体力向上をめざしスポーツを奨励。自らも指導に当たった。また生徒の感性を育てるために演劇教育にも尽力した。 昭和9年 48歳歿。

明治41年愛媛県伊予郡砥部町に出生。昭和8年中央大学を卒業。読売新聞の前身である報知新聞の学芸記者になる。本学園の創立者越原和、春子夫妻の長女鐘子と結婚し、昭和9年に名古屋高等女学校教諭、校長代理となる。昭和25年に名古屋女学院短期大学を開学、昭和39年に名古屋女子大学、昭和46年に付属幼稚園を創設し、総合学園の全容を整える。卓越した先見性と果断な実行力で、本学園の以後の発展の礎を築いた。 昭和61年 78歳歿。

教師であった祖父や父の影響もあり、早くから教育者の道を志し、15歳の時には、岐阜県恵那郡加子母村(現在の中津川市)の加子母第三小学校の教員として教壇に立ちました。大正4年には夫である越原和とともに名古屋女学校を創立しました。

家庭生活を少しでも便利にという考えを実践するべく、学校の制服にも様々な工夫をこらして自らデザインをしました。布地と装いにかかる時間を半分にした「名古屋帯」は、その便利さから全国の女性の支持を得ました。

女性の社会的地位の向上や家庭生活の合理化など、婦人問題に関する論客としての活動も積極的に行っていました。戦後初の総選挙においては、日本初の女性国会議員の一人として衆議院議員に選出されました。

名古屋帯についてはこちらよりご確認ください。

| 年 | 満年齢 | 事項 |

|---|---|---|

| 明治18年(1885) | 0歳 | 1月 岐阜県加茂郡越原村(現東白川村)に生まれる。戸籍名は、はる。父彌太郎20歳、母げん18歳。江戸時代、越原家は代々庄屋を勤めていたが、幕末以来家産傾き、明治4年に旧庄屋の家屋を取り壊してその材を売却、現在の和春庵のあるあたりに仮住まいを設けていた。当時の家族は両親のほか曾祖母(みほ)、祖母(たか)、父の妹2人(とく、とみ)。春子誕生で7人の家族となった。 |

| 明治24年(1891) | 6歳 | 4月 越原尋常小学校(4年制)入学。ここで恩師内藤直江氏の高潔な人格に接し、将来自らも教育者たらんとする志が育まれていく。 |

| 明治28年(1895) | 10歳 | 3月 越原北尋常小学校卒業。4月 神土高等小学校(4年制)入学。 |

| 明治32年(1899) | 14歳 | 3月 神土高等小学校卒業。 4月 岐阜県師範学校教習所講習科(恵那郡岩村町巖邑小学校内に付設)に入る。 |

| 明治33年(1900) | 15歳 | 3月 同教習所終了。4月 岐阜県恵那郡加子母第三小学校教員となる。 |

| 明治37年(1904) | 19歳 | 10月 中京裁縫女学校開設を準備中の従姉内木玉枝に協力を求められて出名。 |

| 明治43年(1910) | 25歳 | 1月 内木和と結婚。和は越原家16代を継ぐ。12月 第1子長女鐘子誕生。 |

| 大正3年(1914) | 29歳 | 4月 第2子長男鋭治誕生。 この年、名古屋女学校創設の準備を始める。 |

| 大正4年(1915) | 30歳 | 名古屋女学校の開校を前に、父彌太郎は岐阜県内加茂・恵那・土岐・可児各郡の小学校を歴訪し生徒募集にあたる。4月 私財を投じ、個人立名古屋女学校を創立、校長越原和、学監兼舎監越原春子。教職員6名。26名の新入生を迎える。この頃、「名古屋帯」を創案。6月 長男鋭治死去、1歳。 |

| 大正5年(1916) | 31歳 | 11月 春子も発起人の1人として、名古屋に婦人問題研究会発足。 |

| 大正10年(1921) | 36歳 | 名古屋女学校を名古屋高等女学校に昇格させる。 |

| 大正14年(1925) | 40歳 | 7月 名古屋放送局(JOCK)が本放送を開始して間もなく、名古屋では教育者として、また女性として初めての放送をし、「現代女性の心得」について語る。 |

| 大正15年(1926) | 41歳 | 11月 越原和に替わって校長となる。 |

| 昭和9年(1934) | 49歳 | 8月 夫和死去、48歳。 9月 長女鐘子が第1子長男一郎(前 学園長)を出産。 |

| 昭和15年(1940) | 55歳 | 昭和区汐路町3丁目(現瑞穂区汐路町3丁目、名古屋葵大学汐路学舎所在地)に、実業家小川善三郎・小川潤三兄弟、及び公明の兄阿部公政、さらに長姉の夫北川正淳からの寄付を得て、姉妹校緑ヶ丘高等女学校(財団法人)を創設。校長越原公明、名誉校長越原春子。 |

| 昭和21年(1946) | 61歳 | 4月 戦後最初の総選挙において衆議院議員に当選、新憲法の審議に加わる。個人立名古屋高等女学校を財団法人越原学園立とする。 |

| 昭和23年(1948) | 63歳 | 1月 名古屋家事審判所参与員。 4月 六三制が発足。 名古屋高等女学校と緑ヶ丘高等女学校を合併、名古屋女学院中学校・高等学校(現名古屋葵大学中学校・高等学校)とする。中学校長に就任。(高等学校長越原公明)。 |

| 昭和25年(1950) | 65歳 | 旧緑ヶ丘高等女学校の校地に名古屋女学院短期大学(現名古屋女子大学短期大学部)を創設。学長に就任。 8月 愛知県私立学校審議会委員。 |

| 昭和26年(1951) | 66歳 | 私立学校法の制定により、両財団法人を学校法人に組織変更する。 |

| 昭和28年(1953) | 68歳 | 5月 学制発布80周年に際し、教育功労者として文部大臣表彰を受ける。 |

| 昭和33年(1958) | 73歳 | 5月 藍綬褒章を受ける。 7月 郷里越原の山林に名古屋女学院宮ヶ平キャンプ場を開く。 |

| 昭和34年(1959) | 74歳 | 1月 名古屋女学院中学校・高等学校地内の校宅において死去。 従五位に叙せられ、勲四等瑞宝章を受ける。 |